圖/文:江晨

——從武術的角度說走路

去年七月,機緣巧合之下,我有幸跟隨武術家徐紀先生學藝。

徐紀先生是江蘇南通人,1949年隨父母來台。青少年時期隨父親學習彈腿,後轉益多師,分別師從韓慶堂、劉雲樵、張詳三、杜毓澤等名師習技。

徐紀先生曾任教於師大、師專等校體育科系,雲門舞集;並僑美二十年,創立止戈武塾,致力於傳統武術現代化,及嘗試建立其個人「武術學」之系統工作。

回台三十年,教學寫作。

徐紀先生於東吳大學中國文學系、師範大學國文研究所畢業,文采斐然,是不世出的文武全才。深厚的傳統文化修養及對現代世界的認知,使得徐紀先生既能把握傳統武術的本質與純粹度,又能致力於將其現代化、科學化的傳承與發展。

「走路:內在台北(網站)」,倡導透過走路,讓人變得更深刻,城市變得更永續。其中,走路如何影響健康,我們試圖從武術的角度來探討一番。

就中國武術與西方運動的不同,養身操與武術的分界,中國武術的步法,中國武術與健康的關係,我們採訪了徐紀先生。

武術大師徐紀先生練功照,趙曉豫女士供圖。

一、中國武術必須內運外動

江晨:想請教您的第一個問題就是關於中國武術和西方運動的不同?

徐紀:就是你提到的這兩個字,運動。世界上只有中國的運動可以叫做運動。西洋的東西在我們來看,無論發展得多好,國際性的競賽那麼多,但它只有動沒有運,而中國人講究內運外動。

西洋人把外面的動作發展得很好,有團體的,有個人的,通過各種形式來比賽,有趣味性,引起大家的喜好。但是它最大的問題在於過動傷身。動到過度之後是不好的,因為它沒有運,沒有一個內裡的運來做保證,作為檢查。中國人一定要講運動兩個字,內運外動,內在的運轉跟外在的動作。

在「內運外動」標準來看,西洋的運動很多並不高明。

江晨:西洋的這種動作,會不會也會牽連到一些內部的運轉?

徐紀:會,會牽連到,西洋人做了很多研究,我們外部做什麼動作,內裡會有什麼影響。心跳也好,呼吸也好,細胞的轉換也好,他們用很多科學的方法來做研究,這個方面比我們進步了很多。

中國現在有武術的科系,還有研究所,給碩士學位、博士學位,但是裡頭的研究工作還是比不上西洋人。

江晨:如果以跑步來舉例,或者田徑比賽來舉例,是不是就是您剛才提到的,如果過度的話也會傷到內臟。我也看到一些案例,比如說很多運動員都會有職業病,可是我很少聽說練中國武術會有職業病的。

徐紀:對,因為它顧到裡面的健康。

江晨:所以您剛才提到內運,具體的意思是指說,通過我們武術身法的練習,軀幹內的五臟六腑都有運動到的意思?

徐紀:對,運動到,都要檢查,都要它們做健康的運行。

江晨:您在上課的時候提到的,站樁的時候要強調呼吸,這個是不是也就是內運的一種?

徐紀:對,呼吸很重要。

武術大師徐紀先生練功照,趙曉豫女士供圖。

二、中國武術用腳打拳

江晨:您的書裡也提到「力由脊發」,和練背有什麼樣的相關性嗎?

徐紀:脊是脊椎骨, 力量從脊椎發出來,而不要只是從手臂發出來。不要從兩肩,而是從脊椎發力。這是武術上的一個諺語。實際上力量不完全由脊椎發出來,它只是經過脊椎,脊椎參與了,力量是要從腳底下發出來,非常遠。

我們用拳頭打人。我自己發明了一句諺語,「用腳打拳」。腳不是踢人嗎,腳怎麼是打拳呢。我的意思是說,你在一拳打人的時候,要用腳來打,腳來打是用腳踢人嗎?不是。是腳的旋轉,發動纏絲的路線,由腳底發力一直腰胯到肩背、手臂,最後到你的手。當然它是一個連貫的系統。「由下而上,從後到前」,練中國武術要把握這八個字。

江晨:我最近在練習武術的時候,覺得意念知道這件事情,和身體能做到這件事情,中間距離還是很大。不過那可能需要慢慢地、不斷練習基本功,慢慢感覺。

我注意到您在書中也提到步法。中國武術在練的時候很強調腿。另外,好像各門各派都有各自不同的步法。我想請教為什麼腿的訓練也好,或者步法在中國武術佔的比重這麼大?

徐紀:我們都知道力學上說一個力量的大從哪裡來,質量加速度嘛。質量要大,它產生出來的力量才會大,以一個人來說,可以用三個方式來分。一個是只用手去打,它的質量很小,一個是用人的上半身軀幹,質量大一點,這是中的。最大的可能,就是全部的身體都要加入,那就要從腳開始。

我們常看美國人打橄欖球,中鋒都是好大個子好壯的人,為什麼呢?他的質量大,他衝撞的力量非常大。質量越大加上快速度的運作,達到的力量可能是最強大的。質量加速度就得到力量,速度是它的運作,質量是它本身具有的條件,就在我們練的各種步伐裡,其實就是在練腿。

江晨: 我看到像新西蘭的毛利人,他們有一個戰舞,特別強調腿。阿美族的年祭,會跳護衛舞,我現場看過他們跳舞,也是注重練腿力。

您之前也提到另一個概念,叫「中國武術練骨節不練筋肉」,具體是指什麼?

徐紀:一般人運動身體都是用肌肉來操作。你要知道,肌肉操作的時候,骨節不一定跟著來。骨節操作的時候,肌肉一定跟著來。

江晨:這就是像您提到的「玉樹掛錦衣」。玉樹是骨架,錦衣是筋肉。

徐紀:對,我們在操作的時候,心裡頭想的是我的骨頭怎麼動,而不是想到我的肌肉怎麼動。骨節動,肌肉自然會跟著來。

江晨:另外我想到在練習武術時,您提醒我們要聚精會神且放鬆,只有放鬆,骨節才能活動開,如果緊的話可能不太好活動。

徐紀:對,如果緊張,肌肉就把骨節困住了。

江晨:您之前提到的一個說法,「中國武術練意不練氣」,這種說法的具體意思是什麼?

徐紀:具體指的意思是,有的時候把養生功法跟武術混合起來了。混合起來之後就輕重不分了。武術要練的是意念,不是呼吸。呼吸是不是重要,是重要的,對養生來講,對身體的健康來說,這是一個很大的練功方法,沒有說它不好。可是練武術的話,比它更重要的是意念——你的心放在哪裡。所以就強調這件事情,把這話說到絕頂,就是你練意不練氣。但是不是叫人家不要去練氣,不是這個意思,只是意念確實更重要。

江晨:那如何練習意念?

徐紀:一般的練習有兩個步驟,意念運轉「小周天」與「大周天」。其實也可以三階段練習,第一階段練習意念伴隨呼吸之丹田出進,第二階段是丹田加軀幹,第三階段練習丹田加軀幹再加四肢。

江晨:我們打拳的時候,要注意雙腳、前手、後手、軀幹,至少要注意到五個方面,這是不是也是意念練習的一種方式?也就是您說的「中國武術不僅練習專注力,也練習分注力」。

徐紀:對的。

武術大師徐紀先生練功照,趙曉豫女士供圖。

三、日行萬步與原地轉圓圈

江晨:我記得第一節課,您就說中國武術培育的是類似於總經理的人才,因為他要管很多。其實練的是大腦,是整體統籌管理的一個意念活動。

如果跳脫出剛才講的武術的訓練技巧,單從走路的角度來講,您有什麼養生的建議和方法嗎?

徐紀:走路,古時候不重要,因為很自然的,人會走很多路。現在越來越重要,因為人都坐車子,所以要強調一下,復古。回復到用腳步來行動。

腳步的行動請你想一想。你的腳在工作,走路就是工作,走得越遠工作得越多,當然身體得到鍛鍊。兩個腳輪流走,一個在休息一個在活動,鍛鍊的同時得到休息,這是非常好的一個方式,因此西洋人蠻注重走路健康。

早些年,他們提倡一天走一萬步,真的有人努力這樣子做。最近這些年來,西洋人自己也有改正,不太強調一萬步了,強調幾千步就夠了,就有健身的效果。我們也有人講究走路,都是學他們的。

我們自己有自己的一套,那是另外一套,你說我在法鼓山跟他們講「養生與健康」,主要是講八卦掌的步伐。以健康來講的話,八卦掌走的步伐有什麼好處呢?

第一,它不是往前一直走,走到很遠的地方去,它是在原地轉圓圈,它很經濟很節省,不需要很大很遠的地方。

第二,轉圓圈的步伐走弧形,跟走直線有極大的差別,在身體上它的操作非常不一樣,弧形步伐的操作,身體是扭轉的,扭轉本身就是一個運動,用扭轉身體的形狀來走路,那這個效果就大得多了。因為,扭轉走路的同時,也鍛鍊到了軀幹內的五臟六腑。

不知道八卦掌是誰發明的,現在沒有明確的說法。有一個說法,說它來自於安徽九華山,八卦掌大家董海川是到那邊去,而有人傳授給他,很神秘的來源。然而,也有人去九華山探訪過了,那邊有中國的道教,並沒有看到武術。

道教裡有一個東西很好玩,他們叫做「轉天尊」,轉彎的轉,天上的天,自尊的尊。「轉天尊」就是一個人一直在旋轉,有人解釋說是,透過轉來轉去表達對天尊的尊敬。

我的理解不一樣,天尊就是你自己,你就是你本人唯一的天尊。在你來說,還有什麼人比你更重要。你就是最重要的那個天尊,你在鍛鍊這個天尊,就是在鍛鍊你的身體。當然他們後來有自己的發展,一面轉一面還念經。聽說九華山道教有這個活動,八卦掌跟它可能有關係,然而,不確知是否從那邊得到轉圈練功的方法。

除了道教之外佛教裡頭也有。佛教徒也常常轉圓圈,一邊轉圓圈一邊念經,有的一邊轉圓圈一邊小跑步,一面還敲木魚,嘟嘟嘟。他們叫什麼呢,佛教把它叫做跑經。跑經是他們崇拜儀式的一種,但是其實這個跑經,轉圓圈的功法,也把許多健身的治療藏在裡頭。只是我們今天追究不到它是由誰發明的。

八卦掌為何這麼練,追究不明,你看所有武術都是直來直往,只有八卦掌轉圓圈。

江晨:佛教有所謂的「打禪七」,可能就是修煉呼吸,或者放鬆修煉意念。還有一種所謂的「行禪」,就是走。

您這個解釋我很認同,您說「人是自己唯一的天尊」。我覺得就像您在書裡寫到說,其實不管再怎麼樣,還是會回到每個人的身上。就像您向那麼多師爺求學,最後還是得您自己流那麼多汗水學習才管用,就像您在筆記裡也寫到,武術傳承不是靠血液,而是靠汗水一樣。

徐紀:對對對,每個人自己在練。走路也是每個人自己走。可能個人的情況也不一樣,練拳也是。因為每個人的心性與身體條件不同。個人的發展不一樣,而如果達到一個很高的水準,於是就成立一個新的門派。所以才有這麼多不同的門派。

江晨:古代的五禽戲、八段錦是屬於健身操嗎?

徐紀:對,健身操,也練習身體內部的臟腑。有各種功法,但那跟武術沒有什麼特別關聯。練武的人要身體好。你採用它是可以的,把身體練好然後來練武,可是它本身不是武術。

備註:文章部分內容參考以下書籍,謹致謝忱。

徐紀:《手熟餘談》:木林森文化出版有限公司

徐紀口述,黃淑姿、唐淑霏 整理、撰稿:《阿明阿桃學長拳》英文漢聲出版股份有限公司

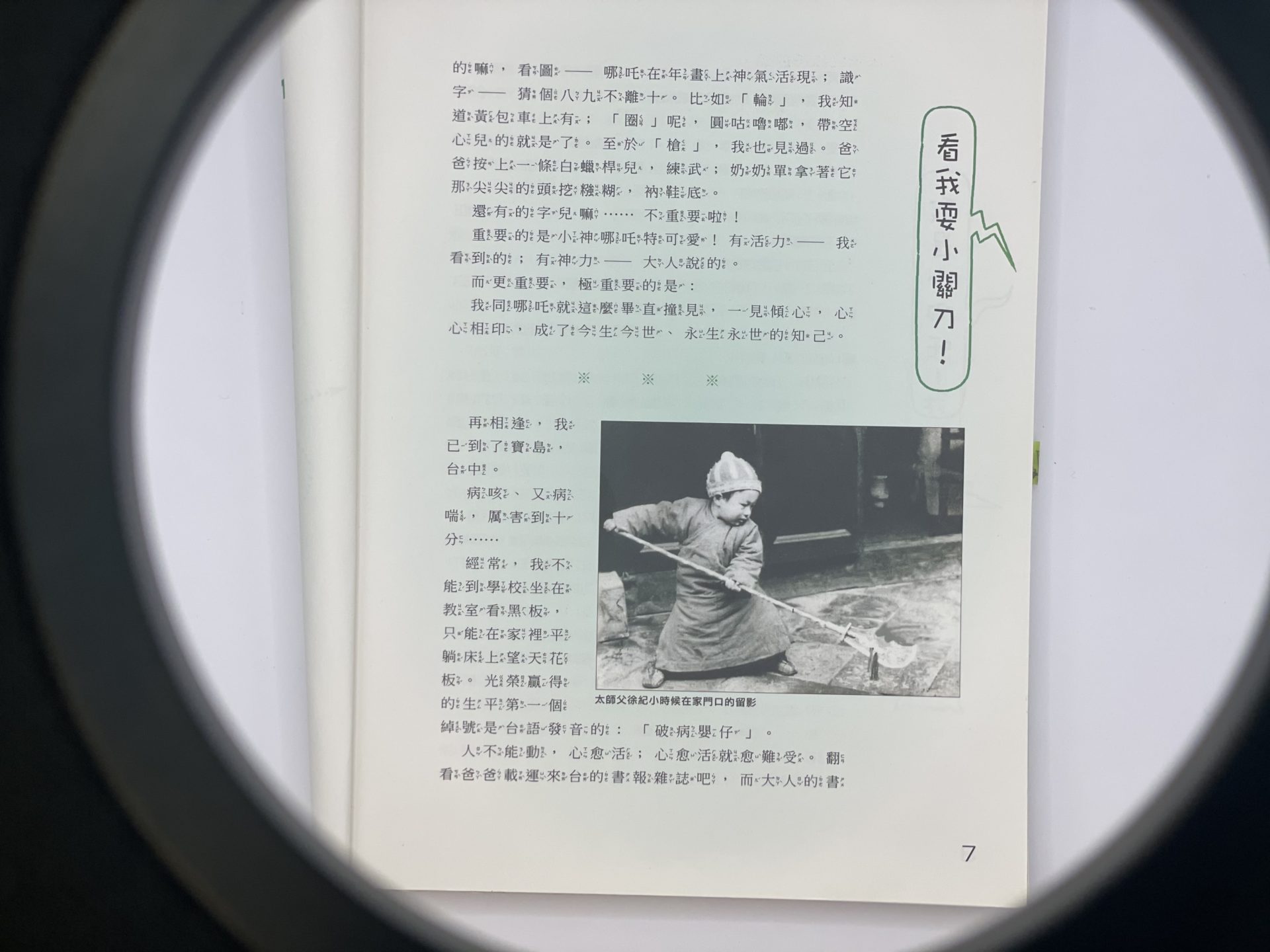

武術大師徐紀先生幼時在家門口留影,轉拍自《阿明、阿桃學長拳》,英文漢聲出版有限公司。